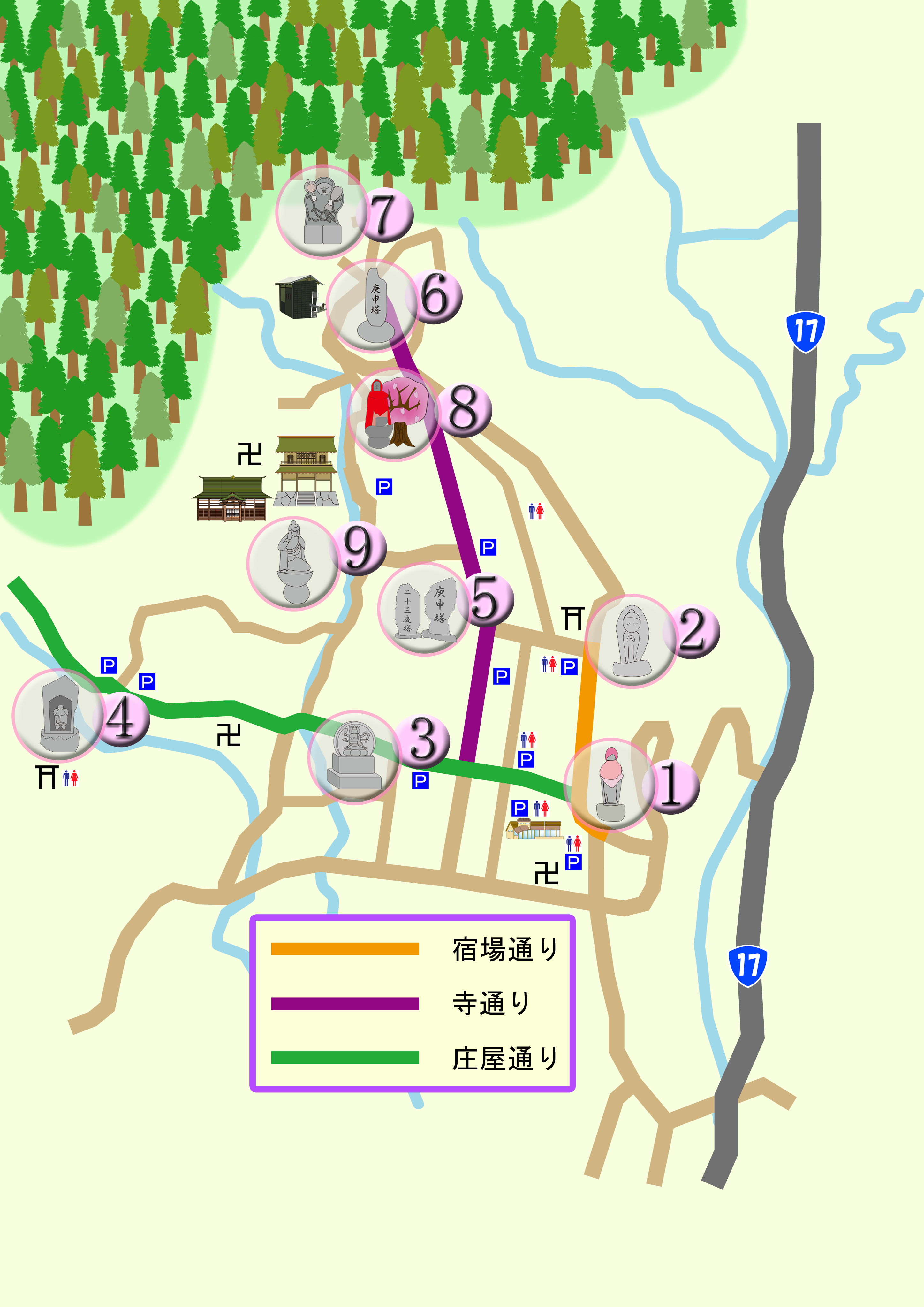

【野仏めぐりの地図】

野仏1】道祖神

詳細地図を表示野仏巡りの1番は、猿田彦神とお地蔵様が祀られています。 猿田彦神は道案内の神様で、猿田彦大神と敬われた形で掘られる文字塔が多く発見されています。 古事記、日本書紀に書かれている猿田彦神は後の天狗の祖先だと考えられています。 厄除けや災難除けに御利益がある神様だと言い伝えられています。 猿田彦神にあやかって道に迷わず野仏を巡ってください。

野仏2】道祖神

詳細地図を表示2番は道祖神や庚申塔が祀られています。 道祖神とは集落の境、村の中心や村内と村外の境界などに石碑や石像の形で祀られ外来の邪霊などの侵入を防ぐといわれる神様です。 現在は村の守り神、子孫繁栄、近世では旅や交通安全の神様として信仰されています。 たくみの里に祀られている道祖神は寛保二年(1724年)につくられた道祖神で、旧新治村地区では最古のものとされています。

野仏3】馬頭観音

詳細地図を表示3番には、馬頭観音が祀られています。 馬頭観音は運搬や農業で大きな役割を果たしていた馬達の供養や無病息災を願って作られたもので、観音としては珍しい忿怒相をしています。 馬頭観音のなかには特定の死馬の供養の為に作られたものも多くあります。 馬頭観音の御利益として農耕や交通・運送の安全がもたらされるということがあるそうです。 是非、無病息災のお祈りしてみてください。

野仏4】淡島女神

詳細地図を表示4番の野々宮神社には、淡島女神という福島県の一部にしかないとされる淡島女神像が祀られています。 野々宮神社は建永年間(1206)に山城国(京都)葛野郡の野々宮神社より勧請されたといわれています。 淡島女神は女性の像です。御利益は、子供の病気や婦人病治癒、また、安産、子授け、裁縫上達など女性に関するものがあげられます。 また、神社の辺り一面は森に囲まれ、とても神秘的な雰囲気を感じることができます。

詳細地図を表示

詳細地図を表示

5番には、十五夜などの特定の月齢の夜に人々が集まり月待行事を行った講で、供養のために建てた月待塔があります。 人々が集まる月齢は地域によって様々です。 月待塔には21日~23日の3日間を供養するため二十一夜、二十二夜、二十三夜の3つの塔が祀られています。 そのなかでも二十二夜塔は女性の安産や病を治す仏様として御利益があり昔から人々に崇められてきたそうです。

野仏6】庚申塔

詳細地図を表示6番には、農業や豊作の神様である庚申塔が建てられています。 たくみの里では60年に1基ずつ庚申塔を建て、すでに4基が建てられ240年間に渡ってこの地域の農業が守られています。 昔は、庚申信仰という風習があり60日ごとにめぐってくる庚申の夜に不眠で明け方まで庚申を祈念し、長寿を保とうとするものでした。 しだいに一夜を酒食をして過ごす信仰の楽しみ変化していきました。

野仏7】大黒天

詳細地図を表示7番には、大黒天が祀られています。 大黒天は、はじめは仏教の守護神でしたが、七福神で馴染み深い財福の神様として人々に親しまれています。 左肩に大きな袋を背負い、右手に打ち出の小槌を持ち、頭には大黒頭巾をかぶり、米俵の上に立つ姿が特徴的です。 ここには金運と子供供養の2つの願いをかなえるため、2体の大黒天が祀られています。

野仏8】一之宮地蔵尊

詳細地図を表示8番の一之宮地蔵尊は、子宝、子育て、安産の神様として祀られていて、毎年、秋分の日には一之宮地蔵尊でお祭りが行われています。 地蔵菩薩はお地蔵様として親しまれて江戸時代以降、民間信仰されるようになり庶民のあらゆる希望をかなえてくれる祈願対象として造立されました。 また、一之宮地蔵尊には大きな桜の木があり、桜が咲き始めると美しい桜の姿が訪れた人々の心を楽しませてくれます。

野仏9】泰寧寺

詳細地図を表示9番の泰寧寺は、延慶2年(1309)に建設された由緒あるお寺です。 天文6年(1537)に洞庵文曹和尚が当初天台宗だったのを曹洞宗に改宗して現在の泰寧寺となりました。 桃山建築の山門の天井には6つの絵画が描かれていており、精巧な彫刻を見ることができます。弥壇、欄間、山門は群馬県の重要文化財に指定されています。 初夏には境内一面に咲くあじさいを観賞することもできます。